期刊封面

一部人人必读的名著,一本被焚毁的禁书|谁改(2)

《爱弥儿》从 1762 年问世到现在,已 240 余年了。在这 240余年间,读这本书的人是很多的。但是,每个人的读法却不尽相同。有的把它当作文学作品来读,欣赏书中浪漫主义文笔之清新和抒情词句之优美;有的把它当做一部纯教育理论著作来读,惊叹作者推理之严密和结论之合乎逻辑;有些人把它看成一部反基督教的书,对它严加驳斥,而有些人又发现他在书中一再颂扬"仁慈"的上帝,说上帝是"永恒的"和"聪明的",因此便认为这位作者是一个虔诚的基督徒;还有些人对书中关于女子教育的论述大加挞伐,认为他贬低了女子的地位,而有些人则不这么看,认为卢梭的论述是本着自然的道理,根据女性的特点陈述他的看法,因此不能说他不公平。

很显然,以上这几种读法和看法,都有些偏颇。《爱弥儿》的副标题是"论教育",但它不仅仅是一本探讨教育问题的书。实际上,书中对作者所处的那个时代的个人与社会面临的问题都涉及了,如个人在社会和宇宙中的地位、自由的意义、生命的价值、自爱心和道德观念的形成、社会弊病的产生和医治的办法、财产的积累和贫富悬殊的危害、物质的运动和自然法则的作用、宗教对个人和社会的影响,等等,在《爱弥儿》中都用简明的语言,揭示了这些问题的深邃哲理。

《爱弥儿》立论的基点是∶ 人可以通过教育达到完善的境地。没有这个信念,就没有这本书的写作。人在出生时是一无所有的,而在长大成人后,却拥有一切∶ 健康的身体、敏捷的思辨能力、高尚的道德观念和对公民权利与义务的正确理解。正是基于这个基本的认识,卢梭在第二篇论文(《论人与人之间不平等的起因和基础》)中把整个人类作为研究对象之后,接着在《爱弥儿》中就把研究的对象锁定为个人,因为,人类堕落的历史不就是个人堕落的历史吗?人体发生史反映了种类发生史,其间的区别在于∶个人有通过教育臻于完善的可能性,而种类一堕落,就再也不能回到原来的状态了。这个区别是根本性的。卢梭认为∶ 儿童对他周围的事物,开始只有感觉,然后才有感性的理解,再进而有理性的理解,最后才产生道德观念;身体的成长与理智的成长是齐头并进的。如何帮助孩子按照自然的进程健康成长? 如何促使他自己培养自己,也就是说,如何促使他从无知的状态过渡到体能和智能都十分健全的状态?一句话∶ 如何开启他潜在的资质而又不败坏他的天性?卢梭在《爱弥儿》中探讨的就是这些问题。

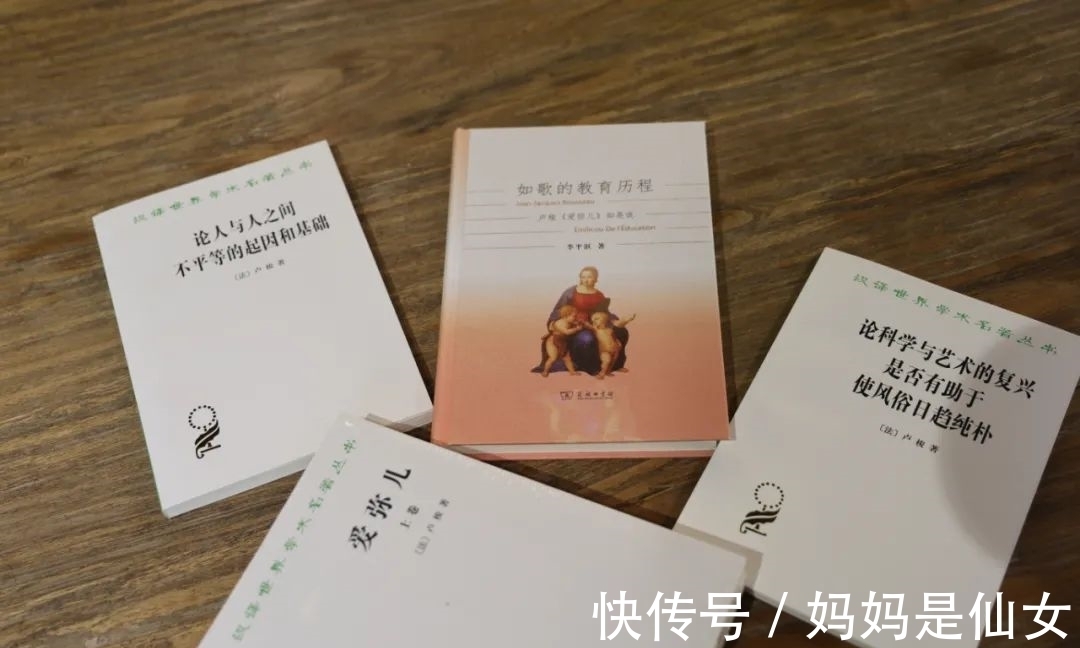

三部"不可分开的"著作:

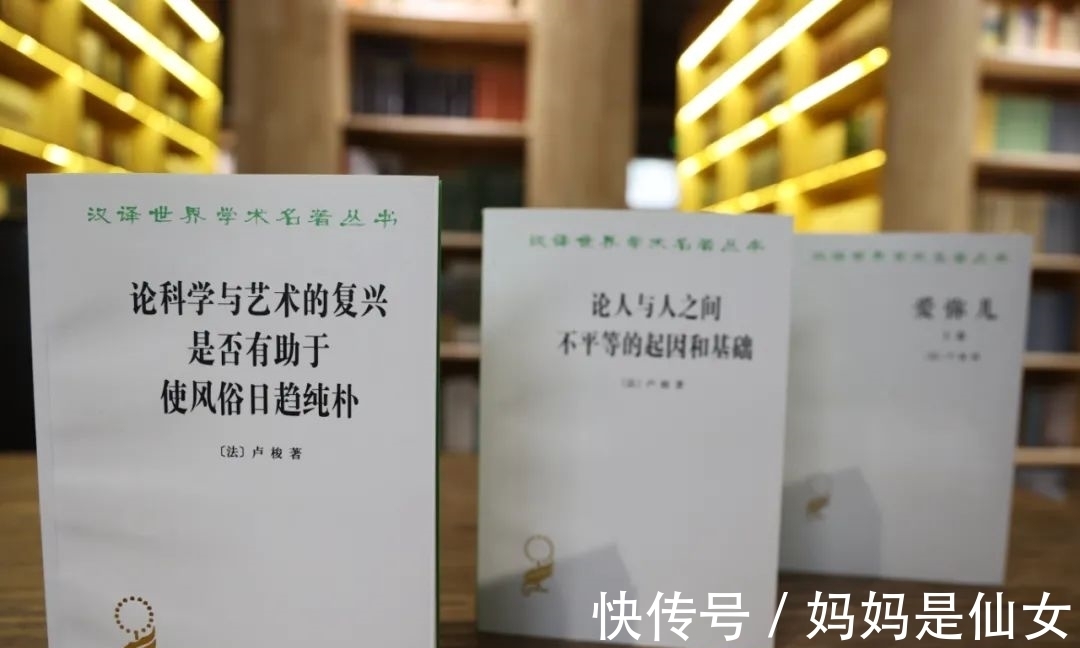

《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋纯朴》

《论人与人之间不平等的起因和基础》

《爱弥儿》

1762 年1月12 日,卢梭在写给马尔泽尔布的信中说∶"如果我把我在那棵树下所看到的和感觉到的情形能好好地描述出四分之一的话,我就能多么清楚地向人们展现我们社会制度的种种矛盾,多么有力地揭示我们制度的一切弊端,多么简要地阐明人生来是善良的,他之所以变坏,完全是由社会制度造成的。我在那棵树下一刻钟内悟出的许许多多真理,我能记得的,都零零星星分散地写进了我的三部主要著作,即第一篇论文和关于不平等的论文以及关于教育的论文。这三部著作是不可分开的,三部著作应合起来成为一部完整的著作。"

现在,让我们对这三部"不可分开的"著作做一个简要的回顾,看它们之间有怎样的内在联系。

卢梭在第一篇论文(《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋纯朴》)中指出∶ 科学与艺术的进步,败坏了社会的善良风俗,人类的文明使人背离了他原本的天性,养成了骄奢淫逸的习气,表面上是在进步,实际上是在腐败和堕落。

这些弊病产生的根源是什么呢?

卢梭的第二篇论文(《论人与人之间不平等的起因和基础》)要回答的,就是这个问题。他认为∶ 这一切弊病产生的根源是对财产的占有。私有财产的确立,导致社会出现财富多寡不均的现象,产生有财产的富人和没有财产的穷人,贫富的悬殊必然导致人的社会地位的不平等。

如何医治这些弊病呢?

卢梭认为应当从教育入手。他在《爱弥儿》中提出的教育理论和方法,就是实现人的重新塑造的途径。

文章来源:《名作欣赏》 网址: http://www.mzxszz.cn/zonghexinwen/2021/0709/740.html